宮田 卓樹 (Takaki Miyata)

連絡先 〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65

名古屋大学大学院医学系研究科 細胞生物学分野 宮田卓樹

電話: 052-744-2028

E-mail:

<2014年>

タイムレスな個の問いを

私の「発生」パート1

私は現在、脳の発生を研究しています。からだや臓器はすべて細胞がつくっていますが、「発生」という過程は受精卵からはじまる時の流れの中で細胞たちがいろいろに異なる運命を選び、目的に応じて集まりながら、社会をつくり上げていくという現象です。その間の細胞たちのふるまいは、親細胞からゆずり受けた「特徴」、すなわち生まれ持った内なる性質と、「環境」、すなわち外から教わったことがらの両方によってうまく調節されます。私がなぜ今このように基礎医学研究をしているかと、私自身の「発生」を思い起こしますと、子どもの頃、生き物が好きであったということに行き着くかもしれません。虫をつかまえて図鑑で名前を調べるということを1人でやっていました。飼うことにはほとんど失敗しましたが、生き様を見るということは好きでした。大学への進路を考える頃に医学部を選んだのは、4歳で父が病死したことに何となく間接的に影響されているのだと思います。でも、あまり将来を深く考えないままに地元の高知医科大学(現高知大学医学部)に入学した記憶があります。ただ、大学入学時のプロフィール集に「病理医になりたい」などと書いていたので、「病気を調べる」ことを少し気にかけていたのかもしれません。

「研究」との出会い

医学部講義の「解剖学」で覚えさせたられた「つくり」がうまく「働く」様子を「生理学」で教わり、その巧みさに感心し、時に体験する「分かる」瞬間をうれしく思いました。生理学の実習中に、小川正晴先生の雑談で「副腎髄質(アドレナリンのつくり主)」細胞があるしかけによって「ニューロン(神経細胞)」に運命を変えるのだと教わり、「へえっ!!」と感激しました。また、細胞を飼う(培養する)様子を見せてもらって興味を覚え、4年生頃から小川先生の研究室に居候をはじめました。小川先生は「放任主義」で,私に何かやりたいことがあれば手伝うという姿勢でした。特に「先生からテーマを与えられて研究をする」という感じではありませんでしたが、私なりに先生が何を考えて実験をしているのかを想像し、時に尋ねるというやり方で「現場」に触れていました。関連することがらを図書館に行って調べることもありましたが、文献リストを頼りに田舎の大学生が過去の外国の研究者の報告に触れられるということを素敵だと思いましたね。ある論文から、その研究の前提となった論文へ「ハシゴ」できることにもわくわくしました。

臨床医としての勤務と「基礎」の選択

とはいえ、6年生時点で基礎研究に飛び込む勇気はありませんでした。臨床実習を体験したばかりで「臨床をしたい」という気持ちがはるかに強く、母校の耳鼻科の研修医になりました。齋藤春雄教授は、学部の時に最も厳しく学生の自主性を促し、その不足を指摘する方でした。研修医に対しても同様でした。術前・術後、外来などでの「個」による見守り・問いかけを鍛えられました。 2年の研修期間が終わる前に「その後」をじっくり考え、学部のときに少し体感した基礎的な研究の方が自分には向いていると結論し、生理学の大学院生として小川先生のそばで研究をはじめました。全国規模の学会などに行くと、同い年の理学部や農学部出身の人が自分より2年+2年=4年も早く研究の舞台で活躍していることに気後れするところもありました。小川先生に「何をやりましょうか」と尋ね「俺と違うことをしろ」と言われ困ったこともありましたが、突き放しのおかげで自分が「主治医」となる独自の培養法を開発する意欲を持つことができました。観察相手のそばに「へばりつく」ことは臨床体験で身についた私の個性であり、「4年」は決して基礎研究者として「遅れ」や「不利」ではなかったと、かなり後になってからでしたが、思えるようになりました。

私が基礎研究をする理由

人間は「知」を積み重ね、リレーをしながら生きています。私はこのことを素晴らしいことだと思います。先人の努力の賜物として教科書の記載があり、病気の原因が分かっており、現代の治療法があります。どんな「今」の眼前にも「未知」が広がっています。何かが見えたらすぐ次の疑問が湧きます。今に生きる私たちは、「今でこその問い」を持ち、それに挑む必要があります。プロとして給料をいただいて基礎研究をするようになってから、50年前、100年前の先駆者に対して恥ずかしくないように、という考えを持つようになりました。「個」の問いをすることで、時を越えて先人とも出会いますし、当然現世の地球の反対側とも通じ合い、時には競い合うこともできます。厳しいけれど、とてもやりがいのある道です。たとえ患者さんの役に立つのがずっと先であろうとも、今の研究なしにはその日は来ないという基礎研究もあります。そこまで待たなくても、「公」の場に船出した(「publish」された)自分の論文が、すぐ誰かに引用され、誰かによる新しい問い・研究の足場として役立つこともあります。確かに「バトンを持って走った」と本当にうれしく思えます。走り出そうと「問う」こと、尊いことだと思います。

略歴

- 1982年3月 土佐高等学校 卒業

- 1988年3月 高知医科大学(現 高知大医学部)卒業

- 1988年5月- 高知医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

- 1990年4月- 高知医科大学大学院 医学研究科博士課程(単位取得退学)

- 1994年4月- 理化学研究所ライフサイエンス筑波研究センター 奨励研究生

- 1995年4月- 理化学研究所ライフサイエンス筑波研究センター 奨励研究員

- 1996年4月- 東京大学医科学研究所 教務補佐員

- 1997年4月- 日本学術振興会 海外特別研究員(米コロラド大学ボウルダー校)

- 1998年10月- 大阪大学大学院医学研究科 助手

- 1999年11月- 理化学研究所 脳科学総合研究センター 研究員

- 2004年1月- 名古屋大学大学院医学系研究科 細胞生物学分野 教授

研究業績

学友会時報 記事

<2004年>

「着任挨拶」

このたび、平成16年1月1日づけで、名古屋大学大学院医学系研究科機能形態学講座細胞生物学分野の教授を拝命致しましたので、紙面をお借りして学友会会員の皆様にご挨拶申し上げるとともに、これまで私が基礎医学研究に携わってまいりました経緯をご紹介しながら、抱負を述べさせていただきたいと存じます。

私は、高知医科大学(現高知大学医学部)の3年生の頃(20年前、20歳)、小川正晴当時生理学教室助教授(現独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センター細胞培養技術開発チーム長)の研究室に生理学実習時の雑談をきっかけに「居候」をするようになり、そこで、基礎研究というものに出会いました。小川先生は神経堤由来の副腎髄質細胞をニューロン化させることができる(Nature, 1984)とかで、「細胞の分化転換」や「可塑性」といった今では「再生」のキーワードのもと強く脚光を浴びている話題に当時こつこつと取り組んでおられました。「居候」はしたものの、私はバスケットボール(や麻雀)に極めて忙しかったため何かまともな実験をするでもなく、ネズミの掛け合わせや切片作りの手伝い、また輪読会(や飲み会)に加わったりしつつ単に研究現場の雰囲気に浸っていたという訳です。大学卒業時には、細胞の運命決定というものをヒトの(さらには自分の)進路選択と重ねあわせながら、基礎か臨床かで随分悩みましたが、臨床実習を終えたばかりであったためどうしても医療現場で働きたいという気持ちを抑えられず、また、講義や実習で最も厳しく(意地悪く)学生を叱咤した先生(齋藤春雄教授)に対する「言われっぱなしでは許せない(もっとしごかれてみたい)」という思いから(「基礎暴露体験」と進路の悩みについて相談の上で)、耳鼻咽喉科に入局し、基礎のキの字もすっかり忘れて研修医として働きました。

2年後(26歳)、封印していた基礎研究を生理学教室の大学院生(入交昭彦教授/小川助教授)として始めることになったのは、学生時代の「誘導」作用および本人の凝り性(くどく深堀りしたい症)と「臨床を意識した研究」という耳鼻科の方針との間に距離があったためですが、貴重な2年間に感謝し、心を込めて臨床とお別れしました。それ以来、小川先生の放任的指導のもと、神経系の発生、特に大脳および小脳の皮質形成のカラクリについて、「培養」という、いわば細胞に対して患者さんに対するごとくに(「臨床」的に)へばりつく手法を中心にして研究してまいりました。個体の発生過程で細胞たちは数多くの出会いと別れを通じて組織や臓器を形成しますが、私も基礎転向後、御子柴克彦東大医科研教授、池中一裕生理学研究所教授、岡野栄之慶應大医学部教授をはじめとする多くの先生方に「分化・成熟」を助けていただきました。

脳、脊髄、網膜など神経系の発生の問題は、昨今、「幹細胞」を用いた「再生医療」の観点から臨床応用への期待度が激増しています。が、まずは、真の応用は確固たる基礎あればこそという姿勢、また、出会いと別れからなる尊い「命」の始まりのドラマとして発生を知りたいと願う姿勢で、本来の発生過程を調べあげることを第一の目標とします。そして数年後以降を念頭に、足腰の強い応用研究を展開していきたいと願っております。講義としては肉眼解剖と発生学を担当いたします。学部学生、大学院生には共通して、対象(患者さんであれ標本であれ)に対する集中力、執着心を期待したいです。

<2005年>

「私の旅行カバン」コーナー

「2000年細胞アイロンプリントの旅」

今からまだ5年前なのが嘘のように遠く感じられる夏のこと.舞台はアメリカ東海岸 Salve Regina大学で開かれた Gordon Conference の「Neural Development」.Gordon会議はいろいろなテーマについてあちこちで開催されるが,この「神経発生」の会は2年に1回で2000年のChairはDavid Andersonというニューロンの運命決定についての有力者であった.私は当時,理化学研究所脳科学総合研究センターの研究員(ポスドク)になって半年.DiIという蛍光色素を使ったスライス培養を立ち上げて,それまで知られていなかった細胞挙動を捉えたつもりでいた.「神経前駆細胞が脳膜側に届く長い突起を持ったままで分裂する」.なんとおもしろい.これには「放射状グリアと呼ばれてきた細胞がニューロンづくりに貢献する」との証拠としての意義もあった.そこで,自らが見いだしたばかりのこの現象を「神経発生」に持って行って,そこに高密度に出席している私にとってそれまでは教科書執筆者や科学誌の編集参与者としてしか知らなかった人々に見てもらおうと,ただ素直に思った.論文にするまで秘密にしないといけないなどという知恵は一切なかった.

申し込みは4月末(最初の分裂観察例を得てからまだ1か月ほどだった)にweb上で行なった.採択かどうかを知りたくて5月下旬にChairに催促メイルを出した.「私の仕事はかくかくしかじか重要なのだから採ってくれ.Sally Temple, Richard Nowakowski, Verne Cavinessたちがとても興味を持ってくれたぞ」とそれまでにメイルで写真を送りつけたか直接理研を訪問した際に披露した3人の大脳皮質発生業界の有名人の名を持ち出して.やがて「You are accepted」と1行の返事が来て,初の参加が決まった.旅の支度が本格化した.ポスターを作った.5月半ばにあった日本の発生生物学会ですでに使った細長い風船の先だけを膨らませて作った分裂中の細胞の模型も当然携帯することにした.まだ足りないと思ったらしく作成したのが図のようなTシャツである.この細胞はDr. Cavinessが5月上旬理研へセミナーに来た時に朝一番で培養を開始し10:00-11:30の彼のセミナーの時に質問のついでに「radial gliaの分裂を見せるから後で来て下さい」と言っておいてラボに帰ったらまさにランチタイムにM期まっただ中で彼が昼過ぎに来た時にちょうど2つの娘細胞に分かれていた(「single fiber, two cells」とつぶやきながら彼は細胞たちを焼き殺すまで顕微鏡から離れなかった),という記念碑的ケースだったのだが,それをアイロンプリントした.

このシャツを着て7月3日夕食時にSusan McConnellにアタックした.ずっとチャンスを狙い続けていた.胸の細胞を指しながらポスターを見に来てくれるよう頼んだ.彼女は大脳皮質原基のスライス培養でDiIを使ってニューロン移動を1992年にScienceに,前駆細胞の分裂を 1995年に Cellに出版した先駆者であった.そして,2000年の私は同じDiIスライスを使って彼女が1995に言えなかったことを世に示そうとしていた.彼女たちの標識では前駆細胞の突起はよく見えなかったのだ.翌日の昼間どんな説明をしてどんな反応だったのか,残念なことに「I know how difficult it is」という言葉以外は思い出せない.夜,建国記念の花火を見にいって会場に戻ると花火に行かず居残ったSueがスタンフォード大仲間の Ben Barresと一緒にビール瓶を持って私のポスターの前でわいわいやっていた.彼女はBenに説明してくれていたのだ.そして「I’m sympathetic」と言いつつ私のデータの弱点(娘細胞をニューロンと主張する免疫染色の質の低さ)を指摘した.「radial gliaドグマ(ニューロンは作られないとする説:30年もの)」を打ち負かすにはもっとconvincingでないといけない.細胞カウントのつじつまで説明できると言うと「I wanna see」.私は,それ(ニューロンマーカー染色)さえあれば地球レベルなのだと理解し思わず「Thanks for your encouragement」と返した.笑われた.Gord FishellやArturo Alvarez-Buyllaなど他の参加者もうなずいていた.

2000年11月にニューオーリンズで開かれた米国神経科学会にはアイロンプリントトレーナーを新作し臨んだ.そこで再会したDr. Cavinessが「vividに覚えている」と言ってくれた.翌年Neuronに出版を果たした.

<2008年>

「懐かしき日々」コーナー

「大学6年の頃」

飯島宗一先生が高知医科大学(現高知大学)「助講会」(助教授・講師の会)の招きにより講演なさった時(1987年末か1988年頭),私は国家試験を待つだけの「余命」の同大学6年生であった.飯島先生は当時名古屋大学の学長をお努めで,広島大学時代の弟子にあたるらしき円山英昭先生(第一病理学教室助教授,当時)の音頭でのご来高と聞いた.大きな臨床講義室での講演会の後,会場を変え,希望者が囲んでの座談会めいたものが催された.私は3つの質問を抱えてその場に臨んでいた.Q1「医学部生へのearly exposure必要では?」,Q2「卒後どこかの科にすぐ確定するのでなく色々回るというのがあってもいいのでは?」,Q3「途中で『向かない』学生がいる場合なるべく早めにkick outするということ必要かもと考えるが,どうお思いか?」.およそ子供らしからぬ質問の背景を以下に想起する.

(1)クラブ(バスケ)から定年追放され,卒試も終え,残された「学生余命」の持て余しに焦り悩んだ私は学生自治会の「カリキュラム改善委員長」(仮称)なるものをやっていたが,「死期」を目前に職務上の質問をしたく思った.(2)同級生に学業を続けられなくなる人が多数いて色々思うところがあった.(3)質問をするという事の意義についてしつこく教わったところだったので実行してみたかった.(4)天下の名古屋大学の学長様がわざわざ来られるのだから願わくば土着民学生の立場として歓迎(表敬的迎え撃ち)すべしと考えた.

小学校時代には無垢に発していたであろう質問という行為の喪失を厳しく指摘したのは耳鼻咽喉科の齋藤春雄教授だった.初回(4年の晩秋)の授業中に「ここの学生は!質問をしない」.すぐに「奴は京大にいた」とか「ハーバードにいた」とかいう情報が学生間に流れ,それらの高貴な場所に比べての指摘かと勝手に解釈した.「ここの..」という表現がきわめて侮蔑的に聞こえ,強い憎しみを覚えた.ところがその憎しみの強さがポリクリなどを経て魅力に転じてしまい,飯島先生講演会当時には,私は耳鼻科への入局が決まった身でもあった.ちなみに,その耳鼻科での研修医時代に「質問をしないのは給料泥棒」との観念がさらに植え付けられたことは,のちに,助手時代(大阪大,岡野栄之教授)をはじめ基礎医学での給料とりになってからも生きた.

さて,飯島先生は,私の発した3つの質問にたぶん流れるようにお答えになったと思う.問いをすっかりご記憶で一切の聞き返しなどなさらなかった事を覚えている.残念な事に,質問する事に全精力を使い果たした(満足した)私は,お答えの内容を覚えていない(有名人に対して心臓をバコバコさせつつ質問を発した私にその後もよく起こる現象である).だが,名大医学部の現在までの様子を見れば,Q1, Q2についてはきわめて先進的にイエスの営みがあった事がわかる.Q3に関しては飯島先生のお答えの最終行だけを覚えている.「君,そんなに心配しなくていいよ」.直接の対話ができて嬉しくて,1987年(6月)出版の「学窓雑記1」(名古屋大学出版)を俄ファン的に購入した. 20年余を経て,私はその「学窓雑記」の一部(医学部の面接制度に触れての「幼い日から」1985年3月25日分)を名大医学部新入生歓迎行事で紹介させてもらった.

耳鼻科に入る際に,それまでの2年半ほど第二生理学教室の小川正晴助教授のもとに居候していた(何の実験をしたという訳でもないが)ことを述べ,将来的な進路転換への可能性(当時はまだ「希望」では決してなかった)については相談しておいた.基礎研究の世界を眺めつつ,読める範囲で「論文のハシゴ」をするという喜び(時空を越えて連続ドラマ的出会いを自ら求められる嬉しさ)はすでにいくらか覚えていたということも,飯島先生に対しての質問を後押ししてくれたかもしれない.

<2011年>

「読書ノススメ」コーナー

5年次の7月末(1986年,22歳),臨床系の試験終了で訪れた夏休み,夕方のバスケ西医体練習までの暇をあてて「チボー家の人々」(ロジェ・マルタン・デュ・ガール著,13冊)を読んだと,本稿を依頼されあれこれ考えるうちに,思い出した. 84年出版の白水Uブックスを新たに買ったのだが,実は同集の旧版が父(67年,40歳で病没,高校教師)の遺した書棚に並んでいた.それまで読もうとしなかったのに,なぜかその夏(同年秋からのポリクリを意識してか,持て余した暇のせいか)読んだ(わざわざ買ったのは旧字体が読めなかったためか遺産を傷めたくなかったのか定かでない).

「診察」と題された巻では,アントワーヌ・チボーの診療とそれにまつわる人間関係についてのエピソードを,「医師」はこんなことを考えながら仕事をするのかと興味をもって読んだような気がする.特に,診療行為上の重大な選択に際して「いかなるものの名によって」と彼が自問するところに関心が強かったらしく,今回眺め直してみたらページに折りが入っていた.末巻「エピローグ」では,数年後の第一次世界大戦で弟ジャックを失い自らも毒ガスに蝕まれ,死を前にした床で甥のまだ幼いジャン・ポールに手紙を書くアントワーヌがいたが,そこで彼が言う「過去と将来のため」「自分自身がその一環をなしているくさり」「連続を確保する」「受けたものを,後に来るものにわたす......もっと良いもの,さらに豊かなものにしてわたす」などの言葉に何かを教わったような気になったらしく,ここも折られていた.

その後,自分なりに「過去」を知りたくそして「将来」を考えたく思ったのか,卒業までに「平静の心・オスラー博士講演集」(医学書院),「メイヨーの医師たち」(近代出版),「脳外科の父 ハーヴェイ・クッシング」(東京メディカルセンター出版部)などの実録本や,国内外のフィクションを読んだ.ヒトがどうやって死ぬのか教えてくれる講義はなく,死を穢れとして禁止事項ばかりが並ぶように子供の目には思えた日本の宗教儀式と,死をすなわちガンを隠すと医学生には映った当時の医師群の姿勢を見ながら,そうではないやり方はあり得るのか,あるとすればどうした考え方を自分は持てるだろうというのが,卒業までの問いだった.

結局研修医の自分(88~89年度)は「群」の側の一員としてガン患者さんと向き合う毎日となったのだが,その時,「いかなるものの名によって」について自分なりに悩む頭を支え勇気づけてくれたのは,サン・テグジュペリの「夜間飛行」(新潮文庫)や「城砦」(みすず書房)であった.そうまでして備え,懸命にやったつもりの2年の研修後,臨床をやめて基礎に進む決断をする上で寂しさを紛らすことができたのは,もしかしたら,あの夏アントワーヌに教わったらしい,そしてその後の読みあさり体験でも感じたのかもしれない「受け・わたし」「連続」についての思いのおかげだったのだろうか,と今回,なんとなく感じた.

<2004年 着任時点でのメッセージ>

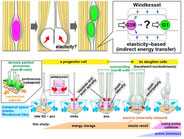

中枢神経系の形成機構を探るための研究を進めてます。

当研究室の最大の特徴は、前駆細胞とその娘細胞(ニューロンなど)の挙動を培養下、とくにスライス培養など組織固有の三次元的環境を維持したままの培養のもとに、コツコツと執念深く追いかける手法です。

この手法は、決して最新鋭の自動撮影装置やコンフォーカル顕微鏡が無いとなし得ないようなことではなく、誰もが、例えば小学校1年生のときのアサガオやヒマワリの観察日誌などに挑んだような、「人力」をもって行ない得ます。

その人力観察に命を吹き込むのが「問題意識/疑問」ですが、それは観察の最中に素朴に湧く場合もあれば、過去および現代の「教科書の常識」の隙間のいたるところに見出される場合もあり、その2つは意外によく結びつくものです。

その「問題意識/疑問」に基づいて執念深く「張り込みと尾行」という捜査の基本に忠実に、細胞たちが繰りひろげるビルディング建築のからくりを深く深く知ろうとしています。

<2012年 4月,追記>

「最新鋭の自動撮影装置やコンフォーカル顕微鏡が無くてもできる」三次元環境下のタイムラプス観察の結果は,2001年から2009年に論文に発表しました.そうした観察は「暗闇の中の一匹」を蛍光標識してその細胞「のみ」(あるいは,その細胞が分裂して生じた娘細胞「のみ」)を見つめようとしたから可能だったことです.現在,当ラボでは,これまでに「のみ」の対象として見てきた細胞のむしろ「その他」「まわり」にこそ重大な関心を寄せています.

1990年代には,プラスティック皿での低密度培養を通じて例えば一つの神経前駆細胞「のみ」を見つめる(Temple, Nature 340, 471-473, 1989)ことが果たされ,クローン解析などが行なわれました.それが最先端でした.そして21世紀に入り,三次元の組織の中で単一の神経前駆細胞「のみ」を「からだ丸ごと本来のカタチをとらせたまま」で見つめることができるようになりました(Miyata et al., Neuron 31, 727-741, 2001; Noctor et al., Nature 409, 714-720, 2001).10年が経ち,そうした「三次元のなかの一つの細胞」の挙動をそこそこに(対象とする場所・発生ステージによっては)見慣れ,理解してきた私たちに,必然として突きつけられているのが「では,その細胞のまわりはどうなっているか」との素朴な問いです.

「執念深く」「張り込みと尾行」の精神は昔同様にもち続けながら,この新しい(しかし当たり前の)問いに向き合うつもりです.